Im dritten Teil des Interviews mit der Heinrich-Böll-Stiftung Schleswig-Holstein stehen die aktuellen Herausforderungen und die kulturelle Dimension der Nachhaltigkeit im Mittelpunkt.

Sie erwähnen, dass das Verhältnis zwischen Menschen und der Umwelt gestört ist. Wie kommen Sie darauf? War es jemals nicht gestört?

Ein Grundprinzip der Kommunikationspsychologie nach Paul Watzlawick lautet: Beziehung kommt vor Inhalt. Wie wir mit einer Situation oder unserer Umwelt umgehen, hängt wesentlich von den Beziehungen zwischen den beteiligten Akteuren ab. Wenn wir heute mit einer multiplen Krise und dem Klimawandel konfrontiert sind und die nachhaltige Transformation ins Stocken gerät, dann liegt das auch daran, dass etwas mit den sozialen Beziehungen in unserer Gesellschaft nicht stimmt. Um nachhaltiger handeln zu können, müssen wir zunächst diese Beziehungen klären.

In einem Kontext sozialer Ungleichheit fehlt oft die Grundlage für gesunde Beziehungen – etwa weil Menschen ein und dieselbe Entwicklung aus völlig gegensätzlichen Perspektiven erleben. Einige Klimaforscher bezeichnen unsere Epoche als »Anthropozän«, die geologische Ära des Menschen. Diese Einordnung suggeriert, dass die gesamte Menschheit den Klimawandel verursacht und gleichermaßen davon betroffen ist. Tatsächlich jedoch stoßen laut Oxfam die reichsten 1 % der Weltbevölkerung so viele Treibhausgase aus wie zwei Drittel der Menschheit. Gleichzeitig zahlen die ärmsten Menschen den höchsten Preis für die Folgen. Ein Teil der Menschheit teilt somit das gleiche Schicksal wie die Natur – beide leiden unter derselben Ausbeutung (vgl. Max Horkheimer). Begriffe wie »Westozän« oder »Kapitalozän« wären daher treffender als »Anthropozän« – hier macht der Umweltjournalist Christian Schwägerl einen wichtigen Punkt. Was wir als Wirtschaftswachstum bezeichnen, bedeutet für andere eine fortlaufende Rezession. Warum müssen wir immer weiter wachsen, wenn wir stattdessen gerecht umverteilen und mehr miteinander teilen könnten?

Es gibt Alternativen zur Marktwirtschaft – und in der kulturellen Vielfalt beruhen viele dieser Alternativen auf Reziprozität und Redistribution statt auf Konkurrenz und Profitmaximierung. Diese ursprünglichen Wirtschaftskulturen sind uns allen relativ vertraut, denn in jeder Familie und in jedem Freundeskreis funktioniert Ökonomie anders als auf dem kapitalistischen Markt. Dort, wo Vertrauen statt Euro die Währung ist, praktizieren wir eine Form von »elementarem Kommunismus« (Rutger Bregman) – das, was Marcel Mauss als »Schenkökonomie« bezeichnete. Manchmal wird diese solidarische Ökonomie auch in der Nachbarschaft gelebt. Wenn das ökonomische Kapital auf Seiten der nicht-nachhaltigen Entwicklung steht, sollten wir für die nachhaltige Transformation auf andere Kapitalformen setzen: auf »Sozialkapital« (Robert Putnam), auf »soziale Energie« (Hartmut Rosa) und auf »kreatives Kapital«. Denn wenn es hart auf hart kommt, ist es nicht das Geld, das unser Überleben sichert.

Sie schreiben von einer »mentalen Umprogrammierung«, die notwendig ist. Wie würde diese aussehen?

Ich möchte nicht missverstanden werden: Das mechanistische Denken der Moderne sehe ich als Teil des Problems – nicht als Teil der Lösung. Erkenntnisse der Neurowissenschaften dienen heute oft der Werbung und Propaganda: Menschen werden dabei »mental umprogrammiert«, um mehr zu konsumieren oder um politische Ziele wie die Unterstützung eines Krieges zu fördern. Die besondere Wirkung solcher Eingriffe ergibt sich daraus, dass sie auf das Unbewusste abzielen und daher kaum Widerstand hervorrufen. Es braucht also keine Diktatur, um Menschen zu lenken – der wissenschaftliche Fortschritt hat auch dies möglich gemacht.

Wenn Nachhaltigkeit einen Kulturwandel erfordert, dann sollte der Weg dorthin ganz anders aussehen: als mentale Emanzipation des Menschen von der »Megamaschine« – nicht als neue Form der Programmierung für eine vermeintlich bessere Ideologie. Als ich in meinem Buch über »mentale Programmierung« geschrieben habe, bezog ich mich auf eine Metapher des niederländischen Kulturwissenschaftlers Geert Hofstede. In einem seiner Werke definierte er Kultur als »Software of the Mind« und Bildung als »kollektive mentale Programmierung«. Grundlage seines Buches war eine Umfrage unter Mitarbeitenden des transnationalen Unternehmens IBM – daher nutzte Hofstede eine IT-Metapher, um zu veranschaulichen, wie Kultur funktioniert und welchen Einfluss sie auf unseren Alltag hat.

Menschen werden auf zweierlei Weise »programmiert«: Einerseits durch ihre Gene, die unsere biologische Ausstattung bestimmen, andererseits durch kulturelle Prägung und Erziehung. Selbst in einer Gesellschaft, die sich als besonders liberal versteht, sind wir darin nicht vollständig frei. Zwar gibt es in Deutschland keine staatliche Zensur, dafür aber ausgeprägte Formen der Selbstzensur. Wir sagen nicht überall, was wir denken – oft passen wir uns an, um Karrierechancen oder Aufträge nicht zu gefährden. Norbert Elias schrieb, dass wir die alten Autoritäten von Kirche und absolutistischem Staat nicht wirklich abgeschafft haben: Wir haben sie internalisiert, und die Kontrolle wirkt nun von innen heraus.

Und dennoch sind wir keine Maschinen, sondern lebendige Wesen – unberechenbar und kreativ. Genau das ist zentral für die Idee der Nachhaltigkeit: Sie erfordert eine Erziehung, die unsere Lebendigkeit fördert, statt uns lediglich für die Funktion innerhalb einer bestehenden Ordnung zu formen. Philosophen wie Max Horkheimer und Michel Foucault forderten eine »zweite Aufklärung« – eine Emanzipation von der Macht der »Vernunft« und einer bestimmten Form rationaler Herrschaft. In modernen Gesellschaften zeigt sich Macht nicht nur als direkte Kontrolle von Menschen über Menschen, sondern oft als »strukturelle Gewalt« (Johan Galtung): Menschen müssen den Institutionen und der Wirtschaft dienen, obwohl Nachhaltigkeit bedeuten würde, dass Institutionen und Wirtschaft dem Menschen dienen. Macht kann heute auch in angenehmer Form auftreten – etwa durch Konsum und Unterhaltung. Über diese subtile Gefahr schrieb Aldous Huxley in Schöne neue Welt. Deshalb brauchen wir eine kritische Auseinandersetzung mit diesen Strukturen und Soft-Power-Mechanismen, um eine echte innere Emanzipation zu ermöglichen.

In welche Richtung muss sich die Kultur entwickeln?

In einer Monokultur wird Anderssein häufig als Abweichung, potenzielle Störung oder als Hemmnis für Wachstum und Innovation betrachtet. In unserer sogenannten »Hochkultur« gelten indigene Völker oft als »Analphabeten«, obwohl sie in vieler Hinsicht nachhaltiger denken und handeln als wir. Wir könnten viel von ihnen lernen. Während die westliche Kultur durch binäres Denken geprägt ist – etwa Mensch versus Natur oder Individuum versus Gemeinschaft – sprechen indigene Gemeinschaften in den Anden von »Mutter Natur«. Das erste Gesetz der Ökologie lautet: »Alles ist mit allem verbunden« (Alexander von Humboldt; Barry Commoner). Was wir geben, kehrt früher oder später zu uns zurück.

Eine geistige Wurzel des modernen Fortschritts liegt im Anthropozentrismus. Im westlichen Kulturkreis herrscht eine tief verwurzelte Angst vor dem Sterben und dem Tod – Fortschritt wird daher auch als Weg zum »ewigen Leben« verstanden, als Versuch, dem Kreislauf der Natur zu entkommen. Das Ergebnis ist eine Weltbevölkerung von über acht Milliarden Menschen. Nachhaltiges Leben ist ohne demografische Suffizienz nicht denkbar. Wenn die Angst vor dem Tod unsere Lebendigkeit unterdrückt, dann müssen wir – so der Philosoph Andreas Weber – das Sterben lernen, um wirklich lebendig zu sein.

Wie kann dieser Wandel unterstützt werden?

Wenn die nicht-nachhaltige Kultur in Institutionen verankert ist und sich in Infrastrukturen materialisiert, ist es unwahrscheinlich, dass der Wandel von oben kommt. Auch die Massenmedien verbreiten eine Kultur, die nicht zwangsläufig nachhaltig ist. So wird »Wirtschaftswachstum« in der Wirtschaftsberichterstattung durchweg positiv konnotiert und als erstrebenswert dargestellt – während über »externalisierte Kosten« kaum berichtet wird.

Für eine nachhaltige Transformation brauchen wir starke und breite soziale Bewegungen – und ihr mächtigster Verbündeter ist die ökologische, soziale und innere Umwelt. Klima und Biosphäre sind keine passiven Objekte der Politik, sondern aktive Subjekte, die Gesellschaften tiefgreifend verändern können. Selbst winzige Viren können die globale Wirtschaft lahmlegen, wie die Covid-19-Krise 2020 gezeigt hat.

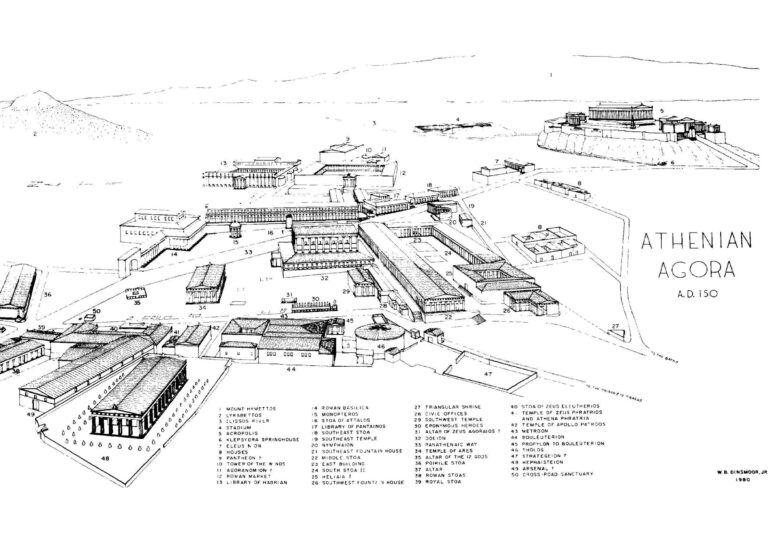

Wenn Ökologie, Soziales und Kultur unter derselben ökonomischen Entwicklungslogik leiden, dann braucht es ihre Allianz, um diese Logik zu überwinden. Protest allein reicht nicht aus, um unsere Gesellschaft zu verändern. Statt auf Wandel von oben zu warten, müssen wir lokal aktiv werden. Der erste Schritt kann die Kooperation mit Nachbarinnen und Nachbarn sein – um den eigenen Lebensort zu einem Ort des Wandels zu machen. Wie wäre es, wenn jede Nachbarschaft die Verkehrs- und Wohnpolitik im eigenen Viertel selbst gestalten könnte? Theater, Hochschulen und soziokulturelle Zentren könnten zu modernen Agoras werden – Orte für neue Allianzen zwischen Nachbarschaften und sozialen Bewegungen, zwischen Bürgerschaft und Wissenschaft, zwischen Stadt und Land. Jede Region, jedes Dorf und jede Stadt könnten als Gemeingut verwaltet werden – durch Citizen-Public-Partnerships statt durch Public-Private-Partnerships.

Die moderne Gesellschaft beruht auf einem »Gesellschaftsvertrag«, der soziale Ordnung garantiert. Für eine nachhaltige Gesellschaft brauchen wir stattdessen einen dynamischen »Lernvertrag« (Bruno Latour). Wandel entsteht durch gemeinsame Reallabore und kollektive Spielräume für Alternativen. Dafür braucht es Freiräume – nicht nur physische, sondern auch geistige.

Das Interview führte Lea Lükemeier, Kiel. Der Text wurde am 25. Juli 2025 auf der Website der Heinrich-Böll-Stiftung Schleswig-Holstein veröffentlicht

© Dr. Davide Brocchi, 28.8.2025